渝商文化

Yushang Culture浙江省重庆商会日期:2015-03-02 点击数:548

据重庆商报3月2日报道:春晚上李宇春的一首《蜀绣》,把这种传统技艺唱得百转千回,仿佛绣娘们都是一针一线绣出了绕指柔。

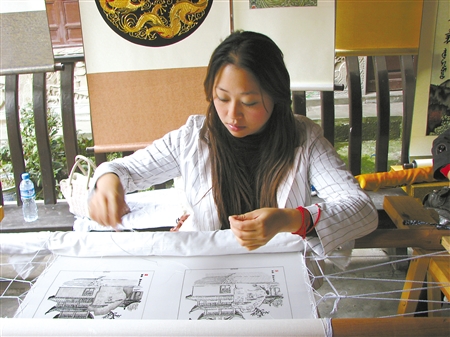

现实中的陈洁,一旦坐到绣案前,也是一个细心的绣娘。而三十出头的她,更多时候则是一副女强人的派头:头发光洁紧绷地束在脑后,说话语速极快,思维敏捷,能用10分钟把自己的核心业务思路一口气介绍清楚。

这个会3国语言,带动40多名农村留守妇女就业,产品出口日美欧,2014年6月还凭借诚信经营,被评为“中国好人”的创业者,在新年上班第一天,带着重感冒讲述了自己将一项巴蜀传统工艺推向市场化进行传承的创业经历。

弃日本高薪 办微企开发“龙绣”

2003年,毕业于四川外国语学院英语专业的陈洁自费赴日本留学,随后顺利进入日本一家知名企业,成为月薪上万元人民币的高级白领。2008年,回到重庆继续在外资企业工作,陈洁干过翻译、外贸相关工作。

此时,曾在日本大阪的一次经历,早在她心头埋下的种子开始发芽。

那次陈洁在大阪街头,遇上为中日文化交流而受邀到大阪进行表演的铜梁龙舞。“很多日本人看了都觉得神奇,惊叹龙舞的精湛表演。”在做外贸工作时,外国人对中国传统工艺的爱不释手同样常给陈洁留下深刻印象。2010年,回到龙乡铜梁,除了龙舞、扎龙,陈洁没有发现其他像样的与龙相关的文化产品,这让陈洁看到了商机。

2011年4月,陈洁正式回老家铜梁设立生产基地,以当地著名的龙绣技术为核心,打造高附加值巴蜀传统文化工艺产品。

争取时间“骗”团队 最艰难时只有91元

在铜梁不少人家的床头、案板会有“龙绣”,但极少有人意识到这种技艺的市场化价值。“要么就非常贵,上万元,要么就非常随意并不能成为工艺品。”陈洁说,人是制作龙绣最重要的因素,但铜梁很难找到绣娘。不少人并不看好龙绣的市场化价值,陈洁的家人一开始也极力反对,连当地的妇女也对此将信将疑。

陈洁前后花了半年多时间在民间四处寻访,终于找到四位精通龙绣的老艺人,高薪聘请为老师,租房子、买材料,在福果镇办起了免费培训班,并说服一批留守妇女进培训班学习,培养出第一批能从事“量化”制作的员工。但创业初期前半年,产品因为质量不高一件都没有卖出过。

支撑的过程比预想中的更艰难,为了鼓舞绣娘的信心,陈洁仍然按作品的数量和质量给绣娘们计件发工资,甚至编织善意的谎言告诉她们产品卖出去了。最艰难的时候银行账户里只有91元,为了不拖欠工资,陈洁贷款、用信用卡透支取钱给绣娘,再想办法还欠账,“我用这种方法给自己争取时间。”

抓住机遇 借势文化 打开日本、欧美市场

陈洁的坚持终于开始见回报。通过参加博览会、打造展示台、进入旅游节,现场展示精美技艺,将龙绣呈现在更多公众面前。2011年6月举行的“2011中国旅游商品大赛”上,“龙腾四海”、“荷花龙”两幅作品更是代表重庆荣获嘉奖和国际旅游商品荣誉证书。

2011年8月,陈洁在铜梁淮远古韵商业街租下一间门面作为绣坊,绣娘也增加至40多人。不到一个月,陈洁接到一个非常有意义的订单——安居镇政府需要5幅规格为40cm×60cm的龙绣作品作为“首届安居古城江畔文化旅游节”开幕式的纪念品,作品必须在20天内完成。为了绣出高质量的作品,陈洁还专门与书画家秦盛阳进行沟通,产品最终出乎意料的精彩。

“龙绣借助铜梁龙文化,填补了铜梁龙绢绣产品的空白,很快便成为铜梁县首个重点推荐的旅游商品。”陈洁说,凭着这些知名度和荣誉,再借助此前自己从事外贸领域的积累和推荐,“龙绣”开始出口日本、欧美等地。

目前,陈洁正在筹备年后在主城成立研发和设计团队,站在重庆本土传统工艺市场化角度开发更多特色文化综合立体的开发。

生意经 嫁接融合: 传统工艺决不能孤军奋战

“传统工艺本身不为市场熟知,打入市场更不能孤军奋战。”在跨行业连同各地老艺术家共同钻研传统文化产品的基础上,陈洁将龙绣与周边地区的文化“特产”结合,研发了诸如羽毛工艺制品、纯银线绣产品等,结合铜梁当地的书法之乡的文化特色,工作室研发的“龙凤双面绣毛笔架”还申请了专利,一次性就卖出200多套。

顾问营销:不止提供产品本身

主动走向市场,陈洁的一项创意改造是成立研发和设计团队,为顾客提供顾问式营销。

打入软装市场,例如陈洁会带领团队一起深入会所根据其设计风格,拿出一整套设计建议,让产品更多的进入恰当的空间。“这种方式既为对方提供了恰当的系统的建议,我们能提供的也不只是龙绣,还有适合的其他产品,能形成全方位的传统系列产盘销售。”

。