渝商文化

Yushang Culture浙江省重庆商会日期:2014-07-14 点击数:836

据长寿日报日前报道:在葛兰镇老街有一家茶馆,里面充满了与狮子有关的元素。茶馆名叫龙狮茶园,馆门蹲着两头中国狮,馆内更是一个狮子的王国:坐狮、趴狮、西洋狮、辟邪狮,大的、小的,青砂石的、白玉石的、花岗石的,应有尽有。每个狮子都神态各异、惟妙惟肖。

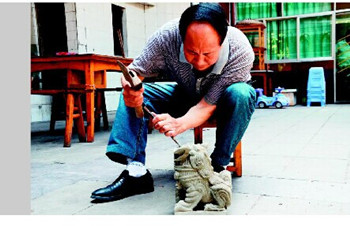

茶馆的老板叫叶荣茂,是一位石雕狮子的老师傅。由于场镇扩大等原因,他的石狮子加工场已关闭,但他还是丢不下那些摸了一辈子的石狮子,舍不下那份传承的老手艺。

一句话 拾起祖传老手艺

叶荣茂的老家在葛兰镇枯井村,他是新中国的同龄人,他的祖辈都会雕刻石狮子这门手艺。但是解放后,他家祖传的这门手艺被视为“牛鬼蛇神”,所以叶荣茂出生后,再也没见到过自己的祖辈打石狮子,只听父亲提起过。

一直到了十几岁,一次偶然的机会,才让叶荣茂拾起了这门老手艺。

1958年,长寿兴建狮子滩水电站,电站建好后,人们决定要在大坝上安放两尊石狮子,这样才算名副其实。然而,由于解放初期的“四清”运动,让很多老手艺濒临失传,人们费了九牛二虎之力才找到一个老人,花了很久时间把石狮子雕了出来。

到了60年代,叶荣茂的老家,枯井村的一些村民在摆谈这个故事时,一个村民说了一句:“长寿的手艺人越来越少了哟!”说者无意,听者有心。叶荣茂心想,自己家就有祖传的石雕手艺,为何不重新学起来呢?但是,由于爷爷已经离世,父亲也不太懂这门手艺,叶荣茂的想法基本无法实现。但是,年少的叶荣茂是个倔脾气,认定的事就必须干成,“古人都办得出来,我还办不出来吗?”年轻气盛的叶荣茂就这样摸索着走上了雕石狮子的路。

靠自学 老手艺焕发生机

在叶荣茂的茶馆里,有一座造型不算太协调的石狮子,已经长满了青苔,狮口上有了很多裂纹。叶荣茂告诉记者,这是他自己打出来的第一尊石狮子,不管是用料还是造型,在现在看来都是一件拙劣的作品,但是叶荣茂还是一直保存在此,作为纪念。

叶荣茂抚摸着斑驳的石狮子,讲诉起他学打石狮子的辛酸经历。

由于没有师傅,叶荣茂遇到了很多困难,他找出祖传下来的一些残缺图纸,依葫芦画瓢开始琢磨。他翻出锈迹斑斑的錾子、手锤等工具学习使用。由于不得要领,他的手上满是血泡,虎口也经常被震得生疼。

“白天挣工分,晚上悄悄打。”叶荣茂说,在那个农业生产高于一切的年代,人们把这些手艺视为不务正业,他不仅要面对学艺上的困难,还要听乡邻的流言蜚语。一直到了80年代,人们的思想有所转变,叶荣茂才开始光明正大的雕起了石狮子。经过无数次的失败,叶荣茂终于打出了第一尊站狮。

从此以后,叶荣茂就成了一个“狮子迷”,无论走到哪里看到石雕的狮子,就会拍照拿回家学习;白天雕狮子,吃饭睡觉都在找灵感,一旦有了灵感就会放下手中的事去雕出来。近几年,叶荣茂又开始将现代的电动工具融入到传统的雕刻技艺中,取长补短。

不甘心 寻觅手艺传承人

到了90年代,叶荣茂的雕刻技艺已经非常纯熟。他闭着眼用手锤,也不会砸到手,雕的狮子神态各异,大小不同。在狮子口中雕一个比狮口大的珠子,这门技艺称为“抠宝”,这是叶荣茂的绝活。他能够让口中的“宝”比狮口大一倍多,而且非常圆润。不但如此,他雕刻的速度也越来越快,从最早雕一头狮子需要3个多月,到如今只需三四天。

随着技艺的提升,叶荣茂雕的石狮子也开始走向重庆各地,九龙坡区、綦江区、垫江县的很多厂矿、企业都慕名来找他定制石狮子。

“最红火的时候一年能挣二三十万元。”叶荣茂告诉记者,他雕的最大的一对狮子有3吨多重,卖了8万多元。现在,叶荣茂没有场地雕狮子,但他每天还是要拿一个狮子出来敲敲打打,把玩一番。

虽然叶荣茂靠这门传统手艺有了不错的收入,但是他还是愁着一件事:谁来传承这门老手艺?

他告诉记者,儿子、孙子都对这个没有兴趣,收的两个徒弟年岁也大了,石狮子雕刻手艺濒临失传。如今,他最大的希望就是找到一个合适的场地,继续雕刻石狮子,物色有这方面志向的年轻人为徒,让他们将这门上千年的手艺传承下去。 记者 李秋晨